������Љ����g�́A���݂̓S�R���N���[�g���i�ȉ�RC���j�̑ϐk�⋭�ɂ����āA�����x�S�Ɛ��t�������^�����g�p���邱�Ƃŕ⋭���ނ𔖂������Ȃ��⋭�H�@���J���i�����o��ρj���A���̓x�A���v���c�@�l�S�������Z�p�������̋Z�p�w���̂��ƁA�����r�̏k�������̂��g�p����������ԍډ����ɂ�肻�̐��\���m�F���܂����B

| ��1 |

�����ł����u�Ȃ��⋭�v�Ƃ́A���ݍ\�����̂���f�ϗ݂͂̂Ȃ炸�Ȃ��ϗ͂̌����}��Z�p���w���܂��B |

�y�w�i�z

��_�E�W�H��k�Ђ̔����ȍ~�A�S�R���N���[�g�\�����̑ϐk�������ڂ����悤�ɂȂ�A�c��Ȑ��̊��ݍ\�����ɑ��ϐk�⋭���i�߂��Ă��܂��B

�S�����⓹�H�����͂��߂Ƃ�������RC���̑ϐk�⋭�ɂ����ẮA�Ȃ��⋭���K�v�ȏꍇ������A��ʓI�ɂ́A������ɐV���ȓS�R���N���[�g�𑝂��ł�����uRC�����H�@�v��⋭�p�̍|���������Ă�u�|�����H�@�v�������p�����Ă��܂��B�������ARC�����H�@�́A�⋭���ނ������Ȃ邽�߁A�͐ϑj�Q����2�⌚�z���E�̐������ӏ��ł͓K�p�ł��Ȃ��ꍇ������A����̍|�����H�@�́A���w�ł̕⋭���\�ł����A�⋭�ޗ��������ŁA�{�H���ɗg�d�ݔ���v���邱�Ƃ���A�R�X�g�̑�����{�H���̒ቺ�����ƂȂ��Ă��܂��B���̂��Ƃ���A�⋭���ނ����w�Ōo�ϐ��E�{�H���ɗD�ꂽ�Ȃ��⋭�H�@�����߂��Ă��܂��B

| ��2 |

�͐ϑj�Q���Ƃ͋��r�̑������앝�ɑ��Đ�߂銄���̂��Ƃł���A�����Œ�`�����B�܂��A�͐�Ǘ��{�ݓ��\���߂ɂ��A���̊����߂��Ă���B

�͐ϑj�Q�����i�͐���̋��r��×�)÷�͐앝 |

�y�T �v�E�� ���z

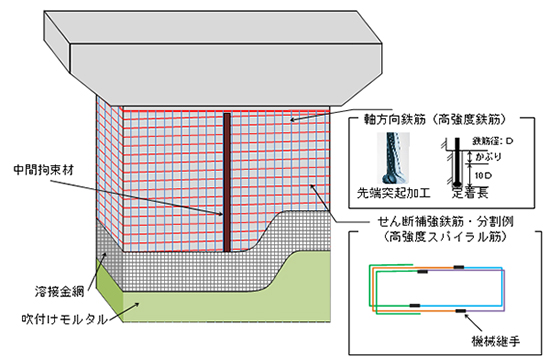

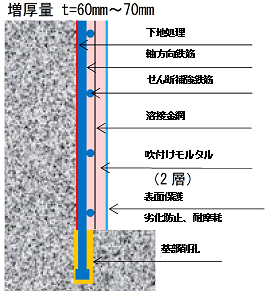

����J�������⋭�H�@�́A����RC���̂���f�⋭�p�Ƃ��ĊJ�����A3,000�{�ȏ�ւ̎{�H���т������ЕۗL�̋Z�p�́u�X�p�C�����؊����H�@�v���x�[�X�Ƃ��A����ɋȂ��⋭�p�̎������S��t�����A���t�������^���Ŏd�グ�����̂ŁA�ȉ��̓����������Ă��܂��i�}1�`2�A�ʐ^1�`2�j�B

| �@�����x�S�̎g�p�ɂ��S�ؐ��ʂ̒ጸ����я��a�� |

| |

�������S�ɍ����x�S�i�~�����x1,275N/mm2�j���g�p���Ă���A���ʓS�̏ꍇ�ɔ�ׁA�S�ؐ��ʂ̒ጸ�A�S�،a�̏��a������т���ɂƂ��Ȃ��⋭���ނ̔��w�����\�ƂȂ�܂��B |

| �A�S�ؐ�[�̓ˋN���ɂ���b���ւ̒蒅���̒ጸ |

| |

�������S�́ARC���ƍ\���I�Ɉ�̉������邽�߁A��b���ɒ蒅������K�v������܂��B���̒蒅���̓S�̐�[��ˋN��ɉ��H���A�蒅�͂̌��エ��т���ɂƂ��Ȃ��蒅���̒ጸ��}�邱�ƂŁA�蒅����E���̓S�ؑ������X�N�ȂNJ�b���ւ̉e�����Œ���ɗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �B����f�⋭�S�̎��O���H����ы@�B���p��̎g�p�ɂ��{�H���̌��� |

| |

����f�⋭�S�́A���O�ɍH��ʼn��H���A���n�ŃX�p�C������ɑg�ݗ��Ă܂��B�܂��A�S�ؓ��m�̐ڍ��ɂ͋@�B���p����g�p���邱�ƂŊȑf�ɑg�ݗ��Ă邱�Ƃ��ł��܂��B |

�{�H�@���g�p���邱�ƂŁARC�����H�@�ɔ�ׂĕ⋭������1/3���x�ɒጸ�ł���ق��A�^�g��ݒu����K�v���Ȃ����߁A��Ƃ̌��������}��܂��B�܂��A�|�����H�@�Ɣ�ׂāA�R�X�g��30�����x�ጸ�ł���ق��A�g�d�@�B��K�v�Ƃ����A�l�͂ł̉^���E�g�ݗ��Ă��\�Ȃ��߁A��襉ӏ��ւ̓K�p���\�ƂȂ�܂��B

�y���\�����ɂ��m�F�z

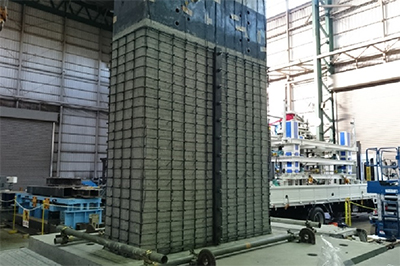

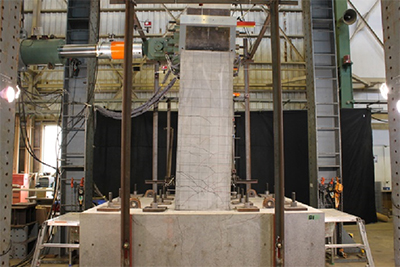

�ϐk���\�m�F�Ƃ��āA����̕ǎ����r��1/4�k�����f���i��1,500mm×����500mm×����2,000mm�j���g�p����������ԍډ����i�ʐ^3�j�����{���܂����B�����̌��ʁA�{�H�@�ɂ��⋭���ꂽ�����̂̐��\�́A���s�̐v��@�ŎZ�o�����Ȃ��ϗ͂���ѕό`���\�ɑ��č����������������A���s�̐v��@��K�p�ł��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B

����͖{�H�@���A�S�����⓹�H�����͂��߂Ƃ����Ȃ��⋭���K�v��RC���ɑ��āA���w�Ŏ{�H���̗ǂ��ϐk�⋭�Z�p�Ƃ��ĐϋɓI�ɒ�Ă��Ă����܂��B

�ȁ@��

�y���₢���킹��z

������Љ����g

�����{�x�Ё@���j���[�A���Z�p���Z�p��

�R��

Tel. 03-5427-8038 |

| |

|

| |

| �}1 �Ȃ��⋭�H�@�̊T�v |

| |

| |

|

| |

�}2�@�Ȃ��⋭�H�@�̊T�v�i�f�ʐ}�j |

| |

| |

|

| |

�ʐ^1�@�⋭���̔z�؏� |

| |

| |

|

| |

�ʐ^2�@���t�������^���{�H�� |

| |

| |

|

| |

�ʐ^3�@��ԍډ����� |

| |

|