������Љ����g�́A���ݍH���Ŕ�������u�����v�A�u�U���v�A�u���o�v�ɂ��āA���e���]���̊ϓ_����A���̎O���ڂ𑍍��I�ɒ�ʕ]���ł����̓V�X�e�����\�z���܂����B

����̓V�X�e���͕]���ΏۂƂ��錚������ӂ̕��G�ȏ����f����CAD�f�[�^����荞�݁A���e���]�������{���܂��B���ݍH�����甭�����鑛���A�U���A���o�̎��ӂւ̉e�����ʓI�ɕ]�����邽�߂ɂ́A

�@�����A�U���A���o�̎O���ڂ��ꂼ��ɂ��āA���x�Ȑ��l��͂̓K�p���K�v�ł���B

�A���x�Ȑ��l��͂ɂ�����A�����ݒ肪�ώG�ł���A�f�[�^���͂ɂ����Ԃ�v����B

�B���n�ւ̓K�p�́A���ꑪ��f�[�^����ɂ��āA��͐��x�̌���ߒ����K�v�ł���B

�Ȃǂ̖�肪����A�e������œK�p���邱�Ƃ͍���ł����B

����\�z�����V�X�e���́A�����A�U���A���o�̉�͂ɕK�v�Ȓn�`�f�[�^�����L���邱�Ƃɂ���āA��͍�Ƃ̌��������I�Ɍ��コ����ƂƂ��ɁA�O���ڂ��������x�̍����]�����\�Ƃ������̂ł��B

�@

���ݍH���ɂ����āA���ӊ��ւ̔z���͂���܂ňȏ�ɏd�v������Ă��܂��B���ӊ��́u���ӏZ���̐����Ɋւ����v�Ɓu�n�Ղ�n�����Ƃ������\�����Ɋւ����v�ɑ�ʂ���܂����A�u���ӏZ���̐����Ɋւ����v�ɂ����ẮA�@�@�@�@

�@���@�B�̃G���W������Ō��Ȃǂ̍�ƂŔ������鑛��

�A���j��Y�ł��A�j�ӂȂǂ̍�ƂŔ�������U��

�B�n�Ղ̌@���n��ƁA�_���v�g���b�N�̒ʍs�ȂǂŔ������镲�o

�����ɖ��ƂȂ��Ă��܂��B

���̖��ɑΏ����邽�߁A�H������O�ɉe���x�������ʓI�ɕ]�����A�����̑���ʂ��r�������邱�ƂŁA�K�ȑ��I�肷��K�v������܂��B����ʂ܂ł��l���������e���]���́A��͏��������G�ł���A���x�Ȑ��l��͂�p������܂���B�܂��A���l��̓\�t�g�́A�����A�U���A���o�̍��ڕʂɊJ������Ă��邽�߁A���̓f�[�^�̍쐬���@�����ꂼ��ɈقȂ��Ă���A���������Ώۂ̌���ł����Ă��A�ʁX�̓��̓f�[�^���쐬����K�v������܂����B

����A�J��������̓V�X�e����

�P�jCAD�\�t�g�𗘗p���Č���̒n�`�f�[�^���쐬���A�O���ڂ̉�͂����ʂ̃f�[�^�Ō����I�ɍs����B

�Q�j�n�`��\�����Ȃnj��n�ŗL�̏������]���ł��A���n�̎���ɓK���������ߍׂ��ȑ��{�ł���B

�R�j�����A�U���A���o�Ƃ���������̊��ۑ�S�Ăɂ��Ē�ʓI�ȕ]�������Ƃɂ���������{�ł���B

�S�j�H���̉e�����ɂ��ăr�W���A���ɕ\���ł��A�n���W�҂ɑ��Č��ʂ��������₷���Ȃ�B

�T�j��͂̎��{�@�����I�ɑ��傷�邱�ƂŁA���ꑪ��Ƃ̏ƍ��ɂ�鐸�x���オ�����܂�A���ӊ��ɍœK�ȑI��ł���B

�Ƃ���������������܂��B

�����g�ł́A���ӏZ���̐������ւ̉e�����ŏ����ɗ}���邽�߁A�e������̎{�H�v��ɁA����̓V�X�e����p�������A�Z�X�����g��@�����p���Ă����܂��B

�ȁ@��

�@�@�y���₢���킹��z

�@�@������Љ����g

�@�@�Z�p�{�������y�؋Z�p��

�@�@��ՋZ�p�O���[�v

�@�@ �X�c�@Tel . 03-5427-8576

�@�@�@�@�@�@ �@ |

�u�u�˒n�ł̍������H�H���v�ɂ��Ă̊��e���]������ |

| |

|

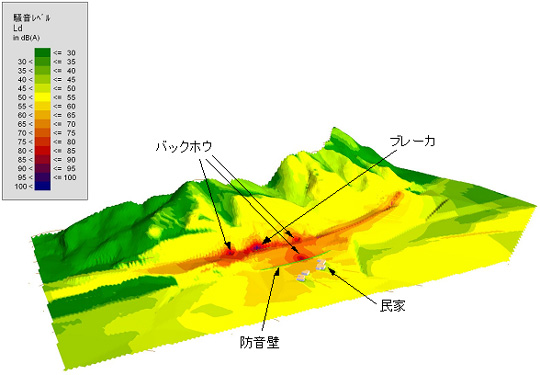

�}�|�P �������x���̉�� |

�o�b�N�z�E�̌@���ƁA�u���[�J�̔j�Ӎ�ƂɊւ��鑛�����

�d�@�����Ƃɍł��߂Â��ʒu�ł̍H�������ɂ��ĉe��������������B������Ƃ��Ă̖h���ǂ��œK�ȏꏊ�ɐݒu���邱�ƂŁA���Ƃɂ����鑛����70dB�ȉ��ɗ}���ł��邱�Ƃ��m�F���Ă���H���v��𗧈Ă���B |

|

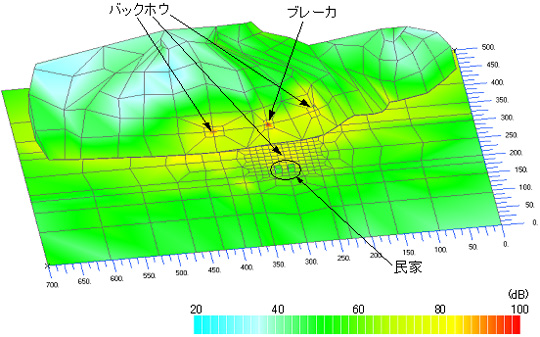

�}�|�Q �U�����x���̉��

|

�}�P�Ɠ����o�b�N�z�E�̌@���ƁA�u���[�J�̔j�Ӎ�ƂɊւ��鑛����́B

�d�@�����Ƃɍł��߂Â��ʒu�ł̍H���U���̉e�������B���̗�ł́A���Ƃ̈ʒu�ɂ�����U���͋ɂ߂ď������A�U����̕K�v���Ȃ����Ƃ��m�F�����B��̓\�t�g�͐U���Ւf�ǂ�ݒu���邱�Ƃɂ����ʂ̌������\�ł���B���L�����n�`��CAD�f�[�^�͉�̓c�[���ɍ��킹�ĉ�̓��f����ϊ����Ă��邽�߁A�o�͐}�͐U���̏ꍇ�Ƃ��قȂ�B |

|

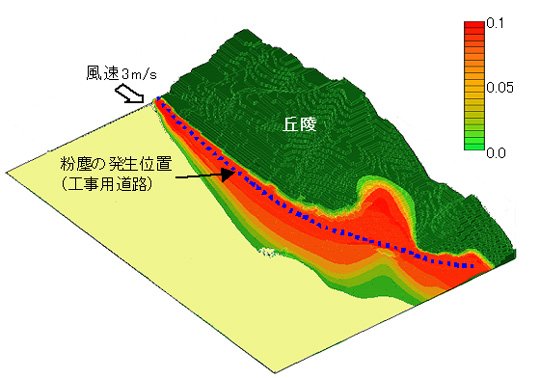

�}�|�R�@

���o�Z�x�̉��

|

�H���p���H�𑖍s����_���v�J�[�Ŋ����オ�镲�o��́B

�}��̐F�͓��H��̕��o�����ʒu�ɑ���Z�x��̃R���^�[��\�����Ă���B

��ʓI�ȕ��o�̗}����ł���U���ɂ����ʂ�l�X�ȕ����E�����ɂ��Č�������B�U���݂̂ŕ��o���ጸ�ł��Ȃ��ꍇ�ɂ͖h�o�l�b�g�Ȃǂ�ݒu�����Ƃ��̕]�����s���B�����E�U���Ɠ���CAD�f�[�^�����L���A��̓c�[���ɍ��킹�ĉ�̓��f����ϊ����Ă���B

|

|