|

�@���[�J�E�⋭������i�ψ����F������Љ����g�A�卸�F������ЌF�J�g�A������ПǏ��g�A�������݊�����ЁA��،��݊�����ЁA�ܗm���݊�����ЁA�喖���݊�����ЁA�e�C�G���Z��������ЁA���Y���݊�����ЁA������Џ����g��10�Ёj�́A�S�R���N���[�g���̒[���ɐݔ��z�Ǘp�ђʍE��݂��Ă��v�������\�����\���m�ۂł���⋭�@�Ɛv�@

�wMAX�|E�H�@�x �������J�����A���c�@�l���{���z�������������猚�z�Z�p���\�ؖ����擾���܂����B

�@���c�@�l���{���z�����������Ŏ擾�������z�Z�p���\�ؖ��̓��e�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�uMAX�|E�H�@ �v�w�j�v�ɂ���Đv�����ޒ[���ɊJ�E��݂����S�R���N���[�g���́A�����d������ђZ���d���̍ޒ[���؉��͂����ꂼ��̋��e���͓x�ɒB������Ԃɂ����Ă��A�v�ŕۏ��ׂ��v�����\�����Ă��邱�ƁA�܂��A�ޒ[���ɊJ�E�̂Ȃ����̋Ȃ��I�Nj��x��L���A���A�ڕW�Ƃ��Ă���Y���ό`���\��L����Ɣ��f�����B

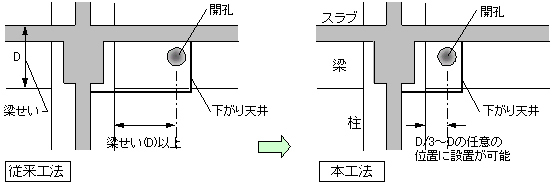

�]���A�W���Z��̌����ł́A�K���̐���⊷�C�ݔ��̕K�v���ɂ���āA���ɊђʍE�i�ȉ���J�E��j��݂��邱�Ƃ���ʓI�ł��B�Z�˃v�����ɂ����Ắu�ݔ��z�Ǘp�̊J�E����[���ɐ݂������v�Ƃ̗v�]���������̂́A�\�����\�m�ۂ̊ϓ_������[���ɊJ�E��݂��邱�Ƃ�����Ă��܂����B����́A�[���ɊJ�E���������n�k���̊O�͂���ƁA�⋭���K�łȂ��ꍇ�ɂ́A�J�E�ߖT�ŐƐ��I�Ȕj����N�����댯���̂��邱�Ƃ������̌�������m���Ă��邽�߂ł��B

���̂��߁A�]���̗��ł́A�ό`���\���m�ۂ���悤���ʂ��������ȏ㗣�����ʒu�ɊJ�E��݂��A�ݔ��ނ̔z�ǂ��I�Ēʂ��Ă���̂���ʓI�ł��B�܂��A����܂ŊJ������Ă����S�Ă̊����J�E�⋭�́A���͈̔͂�K�p�ΏۂƂ��Ă��܂��B����ɔ����V��̈ꕔ�ɐݔ��z�ǂ����[���邽�߂̉�����V����̗p����Ȃǂ̑Ή����K�v�ɂȂ�A�Z�˃v�����ɂ����đ傫�Ȑ�����Ă��܂��B���̖�����������ׂ��A���[���ɊJ�E��݂��邱�Ƃ��\�Ƃ���J�E�⋭�@�̊J���������]�܂�Ă��܂����B

�����ŁA�{������ł́A���[���ɊJ�E��݂��邱�Ƃ��\�ƂȂ�J�E�⋭�@��V���ɊJ�����܂����B

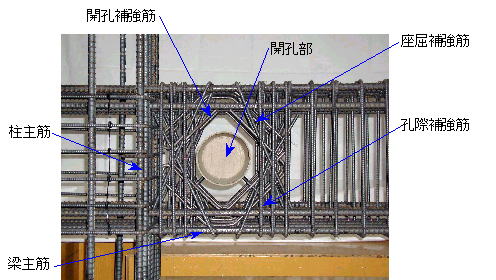

�{�H�@�́A�J�E�⋭��MAX�E�G�u����E�ƁA���ʈٌ`�S�����`�ɐ܂�Ȃ����`�����J�E�⋭�S�i�ȉ�������⋭�أ�j�Ȃ�тɊJ�E�̗��e�ɔz�u����E�ە⋭�ɂ����[���̊J�E��⋭���A�v�ŗv�������I�Nj��x�ƕό`���\���m�ۂ�����̂ł��B

���́��`�̍����⋭�́A�I�ǎ��ɗ���̍�����h�~����ƂƂ��ɁA�J�E���ߖT�̃R���N���[�g�̈���A�����̒x�����ʂ�����ό`���\�傳���A���J�E���̂���f���x�̑���ɂ���^���܂��B

�]���́A�J�E�𒌖ʂ���������ȏ㗣���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂��A�{�H�@�ɂ��A��������1/3����������ɑ��������ԂŔC�ӂ̈ʒu�ɐ݂��邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂����B

�{�H�@�̓K�p�͈͂̊T�v�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�J�E���a�F�@D/3.5�ȉ�����300mm�ȉ�

�A���[�����ʂ���J�E���S�܂ł̋����F�@D/3�ȏ�A���A1.0D����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@[�������t�߂ɂ������ɊJ�E�z�u�\]

�B���͂���f���͓x�F�@(QL+Qmu)/(bD)��0.07Fc�ȉ�

�@�@�@[QL�F�����d������f�́AQmu�F���Ȃ��I�Nj��x������f�́Ab�F�����AD�F�������A

Fc�F�R���N���[�g�v����x�A21��Fc��54N/mm2]

�J�E�̒��a�̓K�p�͈͂�D/3.5�ȉ��ł��邱�Ƃ���A�J�E���a��175mm�̏ꍇ�ɂ͗�������650mm�̌����ɁA�J�E���a��200mm�̏ꍇ�ł���������700mm�̌�������K�p�ł��܂��B�܂��A���͂���f���͓x�̓K�p�͈͂�0.07Fc�ȉ��ł��邱�Ƃ���A����f���͓x�����������w�����̗��ɑ��Ă��K�p�ł��܂��B

�{�H�@�ɂ��A������V��̏o�������̒���o�����ő�ŗ�������2/3�A���Ȃ킿450mm�`650mm���x���������邱�Ƃ��\�ł��B���̂��߁A������Ԃ��g�傷��ƂƂ��ɁA�Z�˃v�����̃o���G�[�V�����������A���Z�҂̃j�[�Y�ɍ��v���������̐v���\�ɂȂ�܂��B

����́A�v��������[�l�R�����Ђɑ��āA�{�v�E�{�H�@�Ɋւ���Z�p���^���s���ƂƂ��ɁA�J�E�⋭��MAX�E�G�u����E�̐����Ɣ̔��ɂ��Ă̓e�C�G���Z��������Ђ��S�����A�S���ɕ��y�W�J��}���Ă䂭�\��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ȁ@��

�@�@�@

�@�@�y���₢���킹��z

�@�@������Љ����g�@�Z�p������

�@�@�� 0298-65-1835

�@�@�ז�@�� |

�}�P�@�]���H�@�Ɩ{�H�@�̊J�E�ʒu�̔�r

�@

�ʐ^�P�@�]���H�@�ł̐ݔ��p�z�ǂ̎��܂�̗�

�ʐ^�Q�@�]���H�@�ł̉�����V��̗�

�}�Q�@�{�H�@�ł̊J�E���̔z�̗�

�ʐ^�R�@�{�H�����ɂ�����J�E���ӂ̔z�؏� |